連れ合いのN氏とアースガーデンを立ち上げてからの30年のエッセイ。フェスティバルは、仕事の中にも、暮らしの中にもあった。フェスのなかった時代から、フェスが当たり前になった今へ。

今回は、フリーマーケット「楽市楽座」を卒業して、代々木公園でのイベントearh gardenがはじまる頃のお話しです。

先にお伝えしたいことがあります。私の30代前半からの約10年は、改めて誰かに冷静に伝えられるような落ち着きがなく、次から次へと何かがやってきました。でも、だからこそ、興味深いと感じてもらえる所もあるといいなと思って書きます。では。

前回の話は、こちら

https://www.earth-garden.jp/goodlife/80709/

大盛況になった「フリーマーケット楽市楽座」

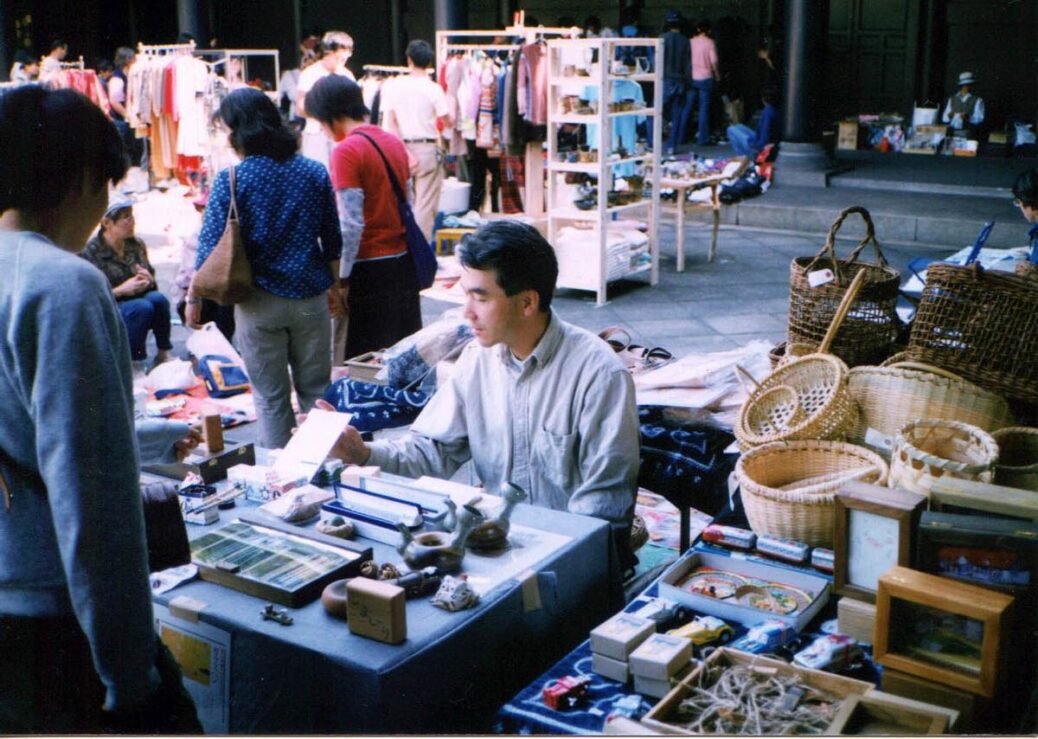

2000年後半、フリーマーケット楽市楽座がはじまって4年を迎える頃には、当時まだ珍しかったキッチンカーの出店もあり、出店希望を断るほどに場所が足りず、会場の湯島聖堂からお客さんが溢れるほどの賑わいとなった。そのお陰で、出店料売上から私のバイト代が出るようになって、がんばってきた甲斐があったと充実感も感じていた。5才になる長男も慣れしんだ場所としてチョロチョロと遊び回れるほどに成長して、子育ても少し楽になってきていた。

この頃、アフリカの太鼓の「ジャンベ」が流行っていた。ジャンベに限らず「太鼓」という楽器は、想像以上に音が響くのだが、その音に関する近隣苦情が入るようになり、突発的にできるジャンベサークルを毎回止めに入らねばならず、私たちだけでなく会場担当者S氏までも悩ませていた。

フェアトレードとの出会い

また、この時期には「フェアトレード」という言葉との出会いもあった。エスニックブームの流れで見てきた海外からの雑貨を、「フェアトレード」という概念や動きを通して改めて見直し、出会い直せたことに、私の心はときめいた。これは常連出店者の「ぐらするーつ」という海外からのフェアトレード雑貨を主に扱っていた渋谷にかつてあったお店のRさんとの出会いでもある。レイブシーンでの仕事が定番化するなかで、改めて社会意義を感じられることとの出会いがうれしかった。

アースデイ東京にお手伝いにいく

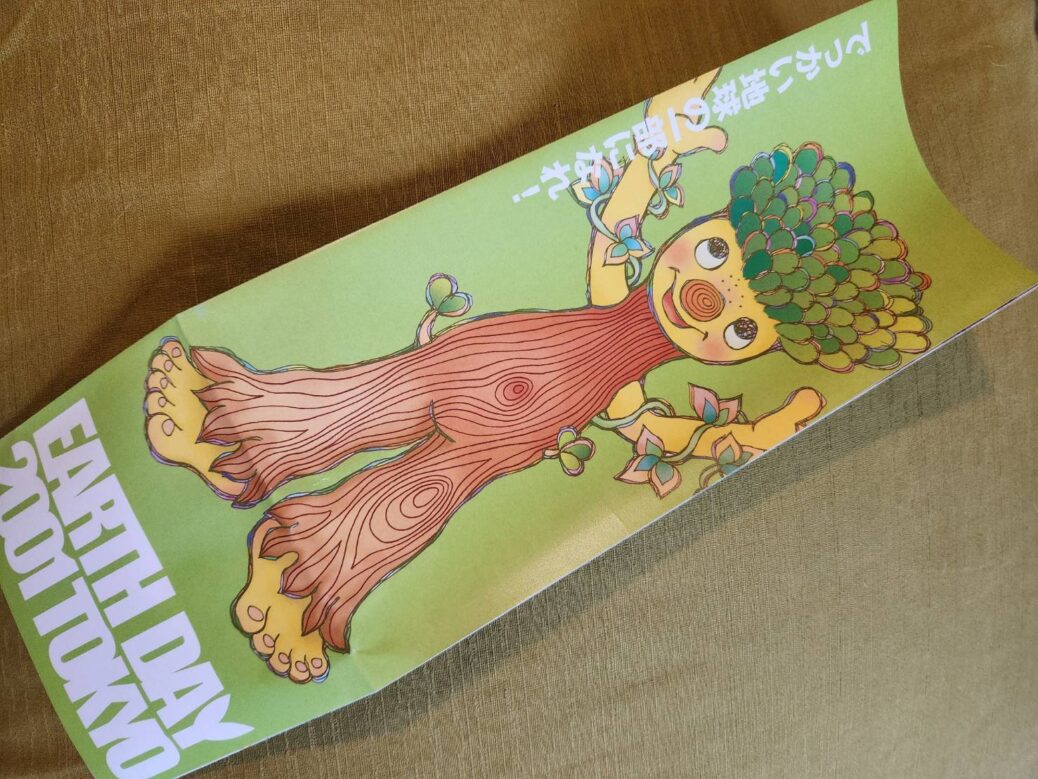

そうして迎えた2001年。それはアースガーデンにとって、特別な年だ。アースデイ東京の当時の事務局長にお誘いを受けて、イベントとして初開催となる「アースデイ東京2001」のサポートにいった。私たちがお手伝いすることで、楽しく賑やかな雰囲気で、興味をもってアースデイに参加してもらえたらいいなと思っていた。私は「フェアトレード」にときめいたように「地球のために」という大きな視点をもったアースデイ東京のコンセプトにも喜びを感じていた。その数年後には、N氏が事務局長をお引き受けすることとなるのだが、社会的にも地球環境への様々な課題が話題にもなった時代で、イベントとしても年々盛り上がっていった。

いよいよearth garden初開催を迎える!

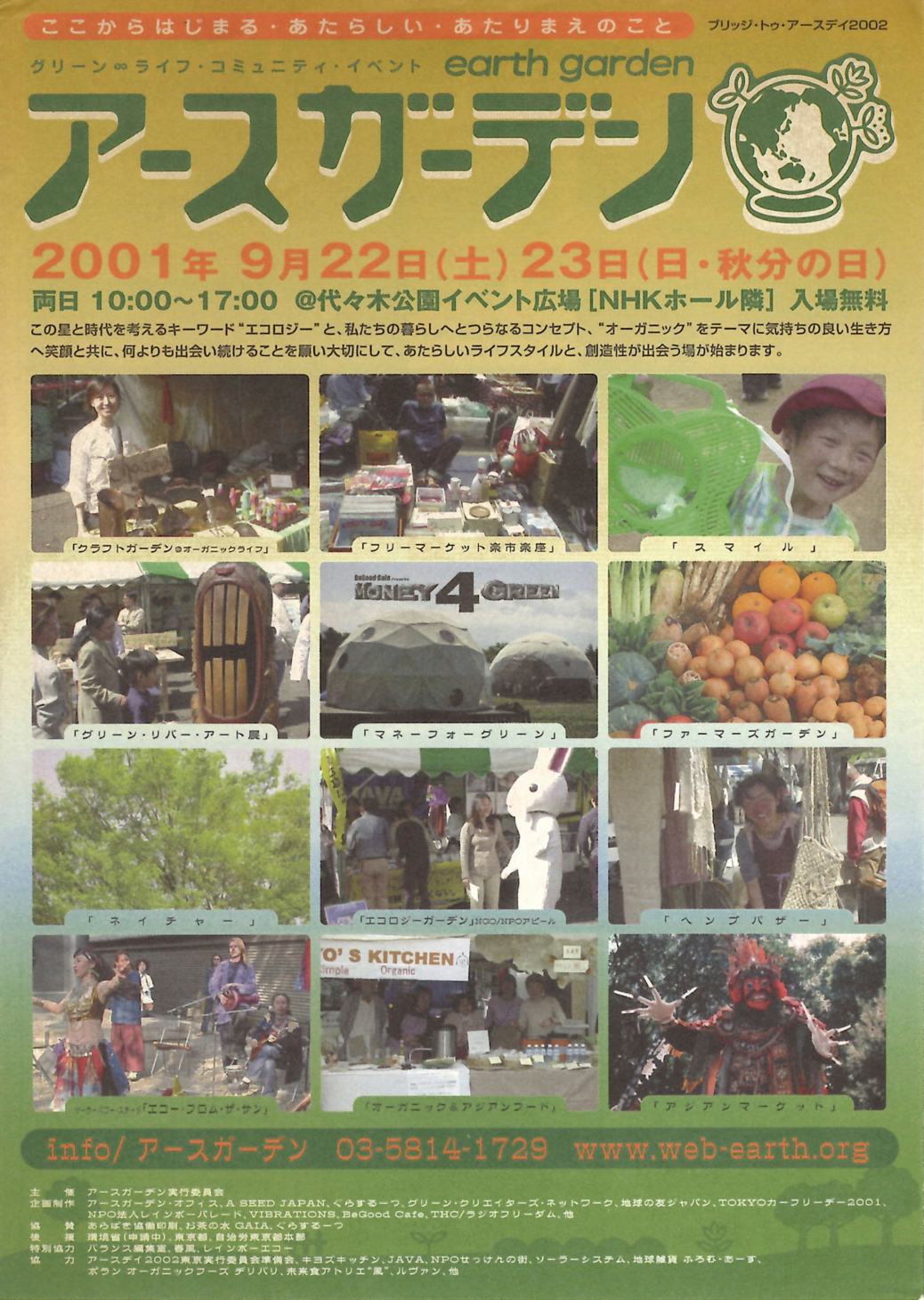

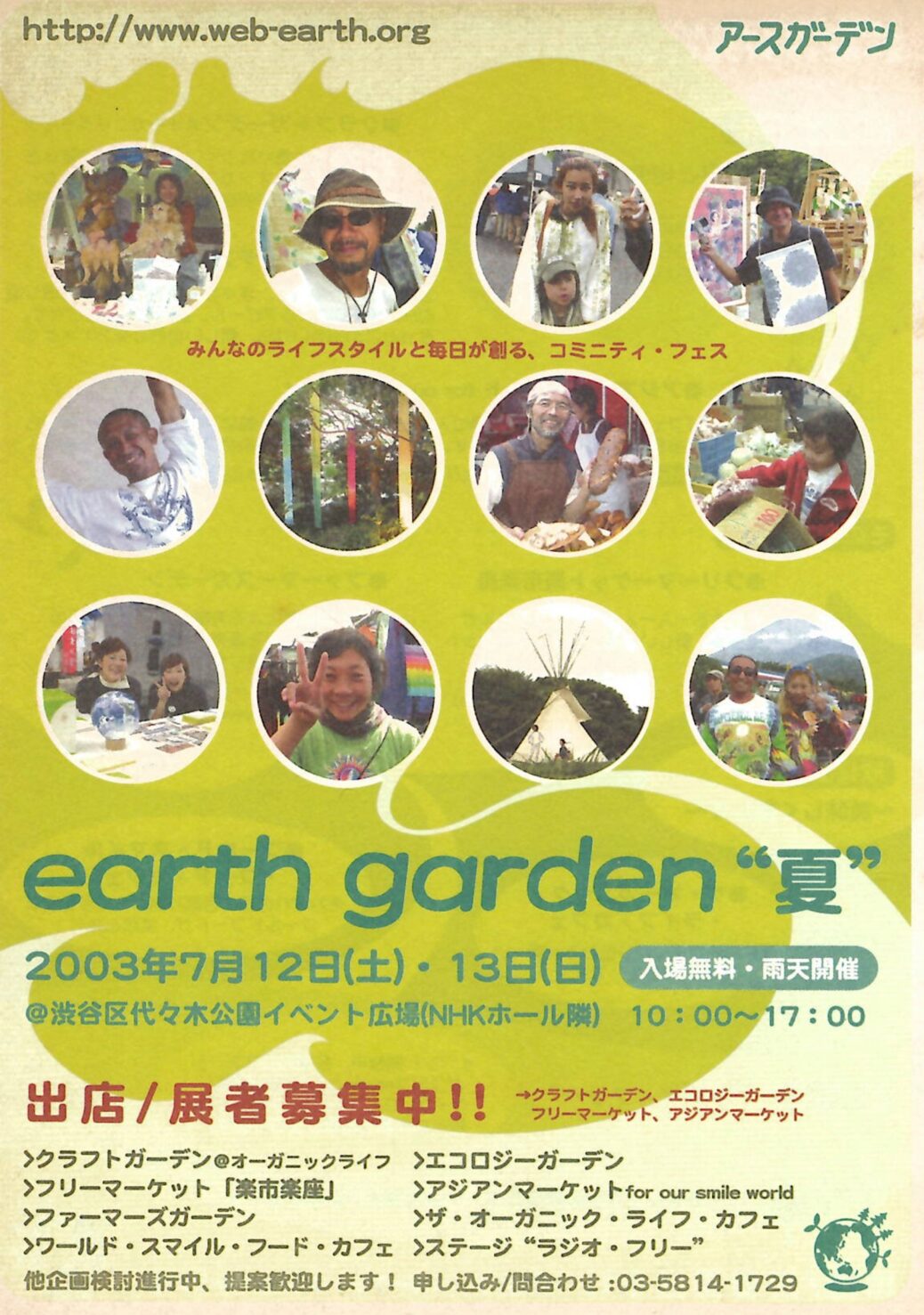

そんなアースデイ東京へのサポートの経験を経て、2001年9月には湯島聖堂での「フリーマーケット楽市楽座」を卒業し、エコロジー&オーガニックをテーマに、イベントearth gardenを代々木公園で開催することに決めた。

「フリーマーケット楽市楽座」を通して仲間となった「ぐらするーつ」や「A SEED JAPAN」、たくさんの出店者さんが一緒に代々木公園に飛び出してくれた。「アースガーデンが代々木公園でやるなら、わたしたちも出店するよ!」と、仕入れる量を多くしたり、作品を増やしたり、旅にいっていつもより多く買い付けてきたりと、たくさんの応援をいただいた。出店者の中には、そのままそれが本業になっていった人たちもいる。そして、嬉しいことに、お客さんも一緒に代々木公園に来てくれた。湯島聖堂で見ていた、たくさんの笑顔に、代々木公園で会えたときには、「みんなで代々木公園に来た!」と勇気が湧いた。

結果的に、それから25年続いている主催イベントのスタートを切った開催だった。その中で、イベント会場としての代々木公園の活用方法や可能性を探求していった。まさか、今のように毎週末代々木公園で何かイベントが開催されるという状況になるなんて、考えてもいなかったが、結果的には、定期開催を繰り返していくことで、その礎(いしづえ)の一端を担わせてもらった。

N氏は、アースデイ東京を「ハレ(非日常)」の祭、イベントearth gardenを「ケ(日常)」の祭としてアースガーデンの中で位置付けて、その後も関わってきている。

大きな出来事と共に

2001年9月、earth garden初開催当日は、実は、複雑な想いで当日を迎えていた。私だけじゃない、みんな少なからずそうだったと思う。それは開催直前に、アメリカでの同時多発テロ事件9.11が起こったからだ。

このエッセイを書くために30年前からアースガーデンの足跡を振り返ってみているが、偶然も含めて、こういった大きな出来事がアースガーデンと私の人生の節目にもなっていて不思議だ。

家族が4人に!次男誕生!

アースガーデンとして大きなうねりに入っていく中で、とても大切な出来事があった。

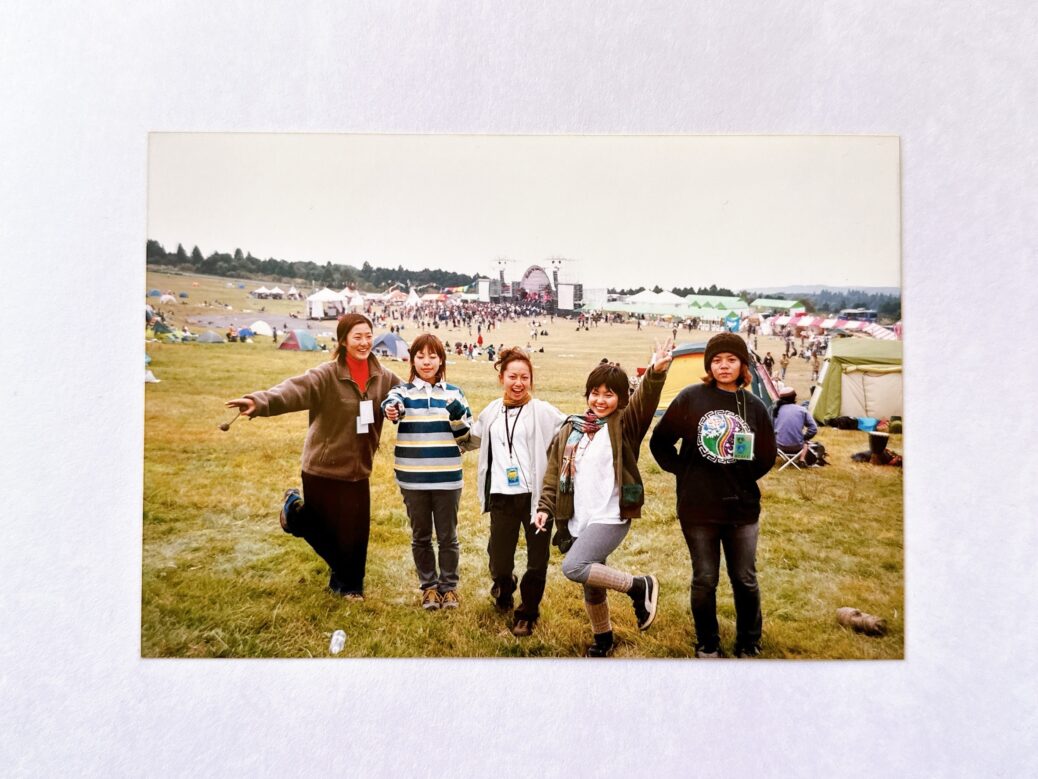

このイベントearth garden初開催の翌月10月、朝霧JAMからN氏が家に戻ってきた数時間後に、私は次男を自宅で出産した。イギリスから輸入してきたという出産用の簡易プールでぬるいお湯に浸かってゆるい陣痛と向き合う私の横で、助産師さんたちやN氏はチャブ台を囲んで楽しそうにお茶やご飯を食べたりしていて、出産がお風呂に入るような日常のなかのひとつのように感じて、それを望んで自宅出産を選んでいたものの、妙な感覚になったのを覚えている。そして、2回目の出産とあって、するりと赤ちゃんが生まれてきてくれた(水中出産は個人的には本当におすすめ)。お腹の羊水からプールの水中に生まれてきた次男を、臍の緒で繋がったままで自分の胸に抱き上げて、空気を初めて口から吸って泣き始めたきは、本当に幸せだった。見守っていた全員が笑顔だった。小学1年生になった長男に「母さん苦しそうでびっくりしなかった?大丈夫?」と聞いたら「なんのこと?平気だったよ」と言われてしまった。本当の意味で何気ない日常の空気感の中で次男はみんなに見守られて産まれたのだ。

こうして書いていると、私の人生は常に忙しい一方で、目の前の光景の穏やかさがいつもある。下町の人の笑顔、自然。無意識的にバランスを取っているのかもしれない。

はじめての保育園

アースガーデンのイベント業務は、仕事としてさらに忙しくなっていった。長男の時には工夫して延長保育のある幼児園でなんとかやりきったが、自宅の一室をつかっての自営業と子育てはとてもじゃないが両立など無理で、次男の保育園入園は、選択というより決断だった。保育園の審査をしにきた区役所の担当者に気の毒がられたほどだった。電話が鳴っていて、次男が泣いていて、お茶を出すためのヤカンから湯気がフーフー噴き出ていた。

私の心の不安をなんとかなだめて生後6ヶ月で入園してみたら、園の方針として食材にこだわりがあった上に、次男の担当の20代半ばの保育士さんと気が合って、ほっとした。それはまるでお母さんが2人いるかのようで、卒園式で次男の写真をずっとこっそりパスケースにいれていたと告白されたほど、大切に扱ってもらった。学年で7年違いの長男も、次男の子育てに大活躍してくれた。そして、保育園での働く親同士の付き合いは、お互いの大変さを労り合ってか付き合いやすく、同じクラスの子どもたちも本当に愛おしく思えた。

この頃の私は、毎朝長男を見送り、次男を保育園に預けると30分ほど喫茶店で一息ついた。この時間が切実に必要だった。家のことも子育てもやれるようにやっていただけだが、基本的には家が散らかるのも洗濯物が溜まってしまうのも結果的には自分の首を絞めることだったので、基本的には毎朝同じ家事のルーティーンをやった(イベント翌日は悲惨だった)。そんな状況なので、食事作りの手を抜きたいというより、なんとか食べて、日々生きていたという感覚だった。だから、子育てについて、何か偉そうに言えることはないが、周りの助けもあって彼らに愛情を注げたのは本当に嬉しく有難いことだ。バタバタした中で、ただ息子たちは可愛くて、毎日一緒にご飯を食べて、笑ったり、困ったり、これを読んでくださっている皆さんと同じように、いろいろとあって、毎日眠りにつくような日々だった。私もまだ若く、家族みんな健康だった。

アースガーデンに常勤スタッフ誕生!

2002年の時点ですでに、アースガーデンの業務は12~3月を除いては定番のボリュームのあるイベント運営と主催のearth gardenで、日々てんてこ舞いだった。確定申告にむけての帳簿作業も負担になってきていた。そんな私は、保育園のママ友たちに「今日は不忍通りを走っているのを見たよ!」など、いつも自転車で滑走している多忙な母として有名だった。確か、文具の通販を使いだしたのがこの頃からだったと思う。

次男を保育園に迎えにいく夕暮れ時には、気力体力ともあとわずかという感じだった。腑抜けた心と体に、下町の夕焼け空と息子たちの笑顔に救われていた。あと、地元の下町の商店のみなさんの声がけにも、癒されていた。

そんな中で、デザイナーのritaちゃん(去年からデザインチームearth colorsで改めて一緒に活動をはじめた)がイベントのチラシデザインを手伝ってくれるようにり、アースデイ東京でボランティア参加してくれた学生さんの中からバイトに来てくれる人がでてきて、忙しい日々の中で「とみこさん」と10才ちょっと若いみんなに呼ばれると素に戻れる気がした。毎日ヘトヘトだったけど、和気藹々と作業をするのは楽しく愛おしい思い出だ。

2002年アースデイのボランティアをきっかけに、しおちゃんという大学を出たばかりの男性が、2003年から本格的にアースガーデンで働いてくれることになった。しおちゃんを受け入れられたのは、2002年年末に出来たSTUDIO COASTでのフードコートの運営管理の仕事がいただけたことで、定期的な収入が見込めるようになったからだった。

N氏と2人で話をすると、2択になりがちなところ、3人になって相談が生まれた。私たちの世界がぐっと広がり、アースガーデンというチームになった。

うちの夫婦だけの問題でもないが、若かったN氏が、色々な責任を受け取る覚悟を決めて必死で仕事に没入していく中で、私は夫婦同業の難しさを感じて戸惑っていた。2人共余裕がなかった。でも、後戻りをすることは考えたりはしなかった。もう、始まったから。

そんな中、優しくて真っ直ぐな気持ちのしおちゃんの存在は、私の気持ちを楽にしてくれた。空の雲の形についてしおちゃんに話をしたら、その奥にある、空の青さについて話をしてくれるような存在だった。

そういえば、次男がおしゃべりできるようになった頃に「しおちゃんは、いつ帰ってくるの?」と言ったことがある。聞いてみると家族だと思っていたそうでみんなで笑ったのを覚えている。その当時のわたしたちの関係を表す、懐かしい思い出だ。

さらに先の話だが、しおちゃんは10年以上働いてくれて、転機を迎えて退社していったが、その時肩を抱きしめあったのは、それまでのお互いの勇姿を讃えあうような瞬間だった。

よくよくやったのだ。みんな。本当に。

そして、この濃密な時間に関わってくれた人たちに、心から感謝している。

・・・さて、どんどん関わる人が増えてきたアースガーデン。

次回は、「渋谷で会社設立!Natural High!スタート!」です。お楽しみに。