連れ合いのN氏とアースガーデンを立ち上げてからの30年のエッセイ。フェスティバルは、仕事の中にも、暮らしの中にもあった。フェスのなかった時代から、フェスが当たり前になった今へ。

今回は、4才の息子と3人、南米のチリに自転車旅行に行くことになったお話しです。

前回の話は、こちら

https://www.earth-garden.jp/goodlife/80064/

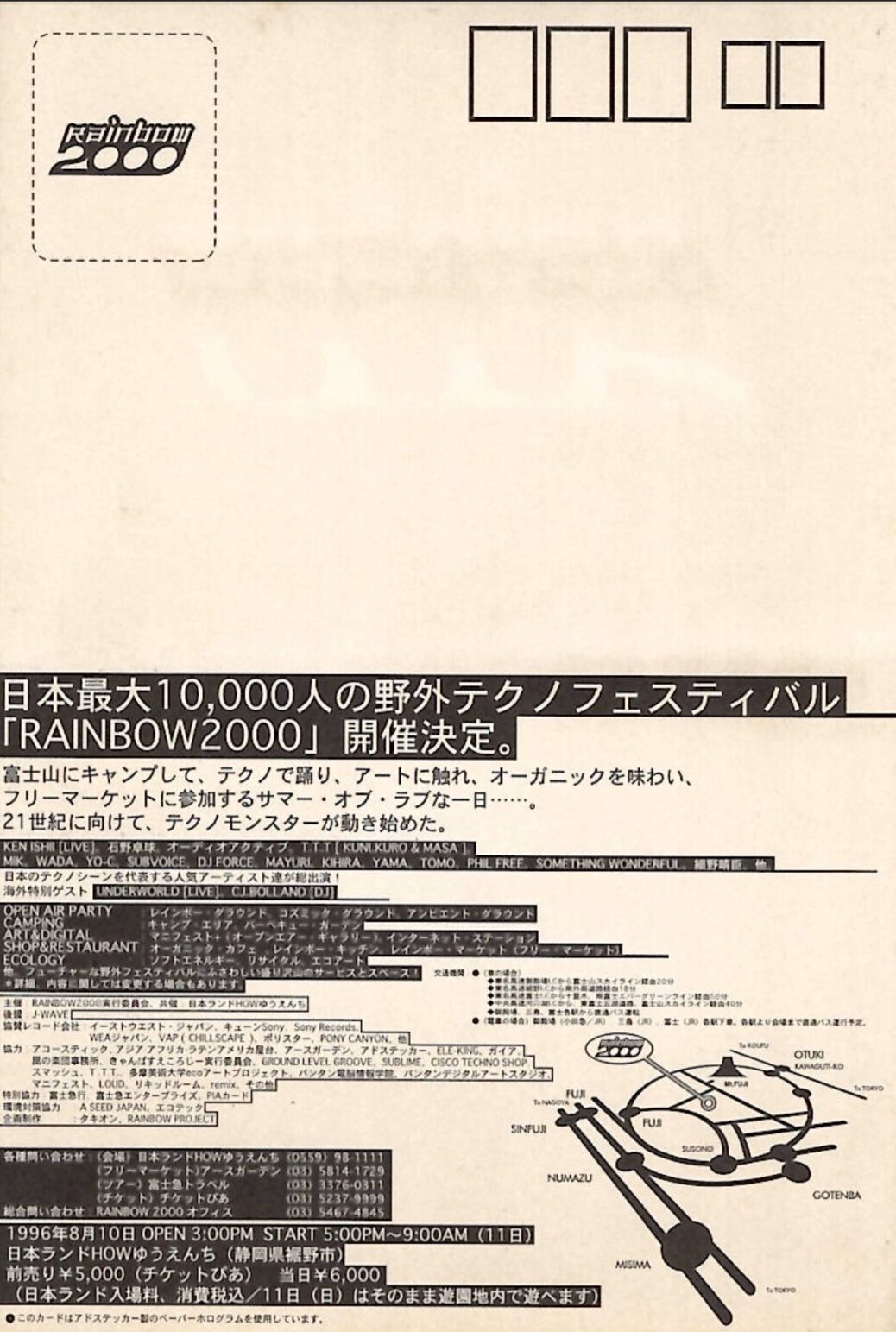

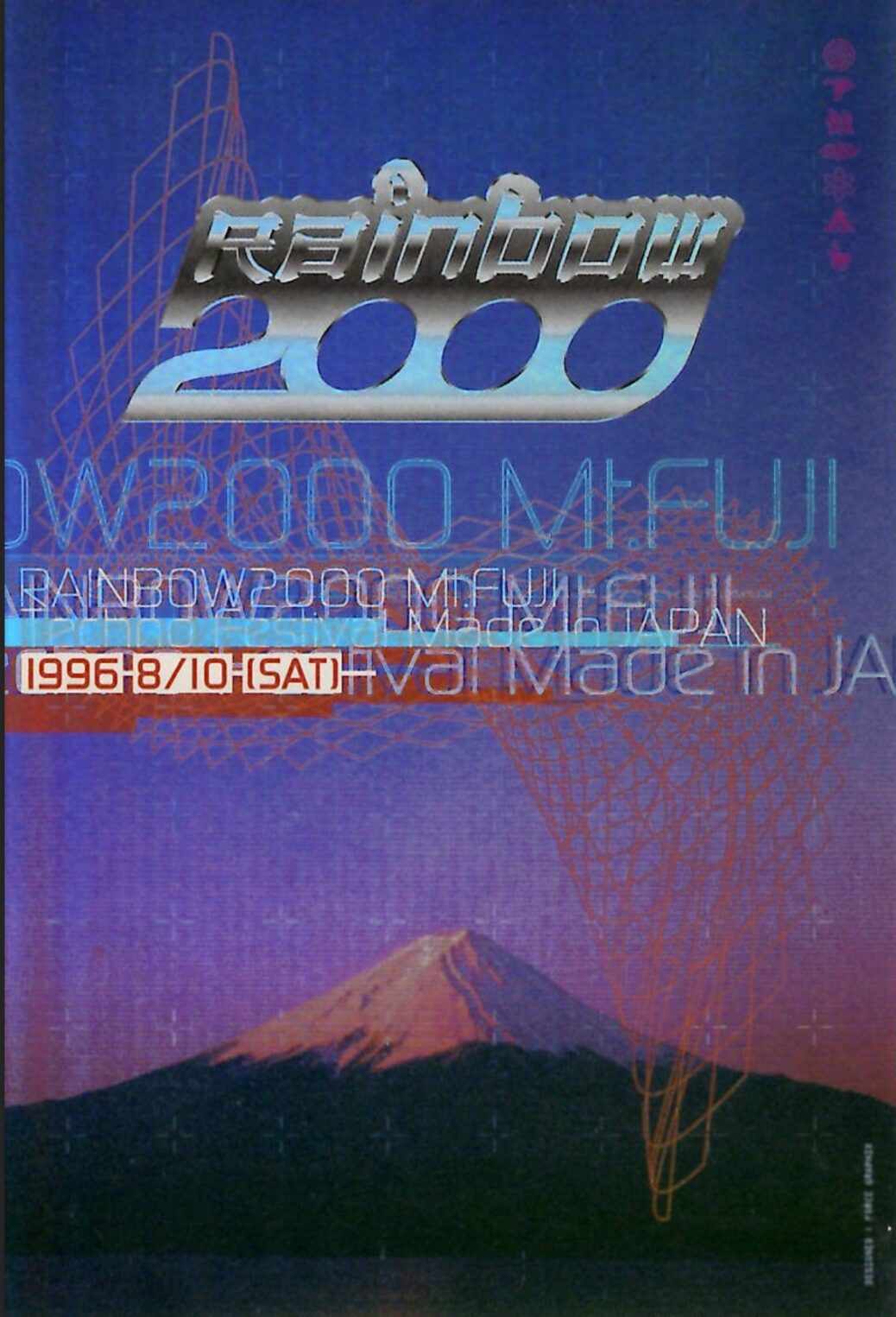

フリーマーケット楽市楽座を1995年10月にスタートした私たちだが、翌年の春頃にはキラキラと光沢加工してある1枚のポスターが自宅に貼られることになった。フリーマーケットを開催することだけで必死なのに、次の展開がすぐにやってきたのだった。

『レインボー2000』の運営がはじまった

それは、日本で初めて大規模な野外テクノパーティーとして開催されたイベント『レインボー2000』のものだった。ポスターに出店問合せとして『アースガーデン』という名前とフリーマーケット用に引いた電話番号が入っていた。事前にN氏から話は聞いていたものの、実際にそれを見た時、まずい流れだと思った。電話が鳴っても息子が泣いていることも多い我が家の状況とこのポスターの煌めきとのミスマッチは衝撃的だった。

当時のポストカード

その後、フリーマーケットと『レインボー2000』の電話が、ごちゃまぜでかかってくるようになった。1つ1つ丁寧に対応し(息子が泣き叫ぶときは掛け直したりしながら)、迎えたイベント当日も一生懸命取り組むことをイベントの数だけ繰り返した。そのうちに、イベントの仕事というのは、人を喜ばせることであり、そのために安心させることであり、快適にすることだと思った。それは、わたしの性分に向いていることだったし、失敗して時折落ち込みながらも続けていくことで、自分への安心感や信頼感も少しずつ増えていった。いや、増やせるように努力した。

でも、当然宿泊が必要な時には息子を連れていくしかなかった。現場の作業は息子を抱っこしたりオンブしたりしながら、自分にやれることをがんばった。そのせいで、今でも子連れの出店者さんが来ると、当時の自分を重ねてしまうのか、そわそわしてサポートしたくなる。

4才の息子と家族3人、南米チリの自転車旅行を決行!

そうして、迎えた1999年。フェスシーンでは節目として語られる苗場でのフジロックがスタートするその数ヶ月前に、4歳になった息子と一緒に、2ヶ月半ほど家族3人で南米チリに自転車旅行に行くことになった。N氏(ナンベイ)というニックネームは、南米を1人で自転車旅行をしていたことで自転車乗りの先輩につけられたニックネームだ。N氏は、結婚して父親になった自分が家族ともう一度南米を旅をする夢を実現させるために、前々からGAIAで休みの調整をしてきた。

この旅について私が人に話すと、「すごい」とか「どうして一緒に行こうと思ったの?」と言われることが多い。その理由は、そもそも何故私がN氏を連れ合いにしたのか?という質問とほぼ同じなのだが、さらにその手前のわたしの性分が一番の起因だと思う。自分が死んだ先の世界や、海外の紛争までつい思い含めてしまうところ、そして心配性なくせに好奇心が強いところだ。無農薬の米作りをしたり、日本中だけでなく世界のいろいろな場所を自転車で旅してきたN氏は、野に放っても生きていけるタフさと知恵があると感じていて、それを見て私にだってそういうタフさの種があるはずだと思っていた。タフさの目的はN氏とは違うかもしれない。私は、どんな状況でも知恵と思いやりをもってみんなと生きられる、そういう意味での心の強い人になりたかった。そんな私が、チリでの自転車旅行を逃すはずがなかったのだ。私が私に証明するためにも自ら望んで向かった旅だった。こう言うとすごくかっこいい感じだが、ともかく3人でバタバタしながらでも地球の裏側に自転車を持って移動することを決めた。

25年前の旅を振り返って

この旅について次に聞かれることは、自転車でずっと旅をするなんて大変じゃなかったの?宿はどうしたの?という質問だ。宿泊は、キャンプが多かったが、宿だったり、たまたま出会った人の家に泊めていただいたのは楽しかった。地元の学校の先生夫婦の家でお食事もいただいたりもした。たくさんの夜があったが、初日のキャンプは忘れられない。上り坂の途中、広すぎる多分牧場のような場所にぽつんと小さなテントを張った。夜中に鳴く何かの遠吠えに何度も目が覚めた。ちょっと前のことのように思い出せる。

自転車については、N氏は自転車後輪の軸に、息子の乗った幌(ホロ)付きの椅子にタイヤがついたものを接続してコロコロと牽引し、パンパンなバックを2個付けた。私はというと、グリップを握る手の甲が紫外線でチリチリ痛む砂漠地帯の出発地点から北の流氷までのフル装備の衣類やテントや道具などをガチガチに詰めたバッグを4個ぶら下げて走った。必要な時には自転車を畳んで持ちバスも使った。ご存知のようにチリは細長い。一本道の坂を、1日半登りつづけて、数時間下りつづけるという日もあった。結構急な坂道を下り続けるのは、終わりが見えなくて怖かった。

強い体力より体調が大事

やってみて分かったことだが、自転車というのは歩くのと同じで、力量に合わせてペダルの重さをきめて一歩一歩踏み込んでいく地道なもので、ママチャリ程度しか経験のない私でも、経験者であるN氏といけば、問題なかった。健康な状態であることの方が大事で、普通程度の体力さえあれば大丈夫だと思う。そもそも30才で若かったですし。また、日本の道沿いとちがって、ゆるゆる走る私たちを見る人も、たまに通る車のドライバーくらいで比較する人もいない。そういう意味では、気兼ねなく旅する時間を作れたことが、一番すごいかもしれない。

子どもは、旅を面白くさせてくれる

そして、これもやってみて分かったことだが、4歳の息子との旅は、いいことの方が圧倒的に多かった。「Chiquitito!(チキティート)」「muy bonito!」小さな男の子のことを言うのだが街に入るとあっちこっちで声をかけてもらった。特に日本人の小さな子どもが珍しいそうで、親日国であるチリでの旅行中、「きゃ〜!かわいい〜!」といった感じで、若い女の子からお年寄りまで、息子のお陰で様々な交流が生まれた。それに、自転車に揺られるのに1時間も経たないうちに飽きる息子の相手をするために止めて休憩をしたのも、不慣れな私にとっては都合がよかった。

息子は旅の間中楽しそうだった。行きの宿で、飼い猫が妊娠でお腹がパンパンだったのに、帰りに泊まった時には赤ちゃんが4,5匹生まれていて、その子猫を袋にいれて運んでお母さん猫を手伝ったり、自転車デビューもパタゴニアの風がビュービュー吹き続けて全部の木の葉が海の反対側しか残っていない街の宿にあった小さな自転車に何時間も乗って一人で練習した。出会った人たちとも知っている単語をつかって楽しんでいた。わたしたちより年上だったイタリア人のマルコ(男性)は、10日間のトレッキングの間中、息子の相手をしてくれた。スペイン語の国であることで、私の英語がカタコトでも支障なく、英語とスペイン語をごちゃ混ぜで旅行者たちとも会話を楽しむことができた。

当然トラブルもあった

当然トラブルもあった。砂利道で前に進めなくて涙したり、膝が痛くなったり。定番すぎてお恥ずかしいが牡蠣にあたったり(おいしそうすぎて我慢出来なかった)、高い滑り台から息子が落っこちたり、スリにあったり、ネズミが運んでくる病原菌がとても危険だと書いてあるキャンプ場で、テント幕をかじってリュックの中のかすかなクッキーの匂いを嗅ぎつけたネズミが入ってきて、テントの中を走り回った時には息子が感染してしまうと半ば発狂して不安で泣いた。でも、そんな程度だったとも言える。言えるでしょうか?(笑)ともかく、チリの国の雰囲気は穏やかだった。

少しフェスっぽい話をしよう

ある日、自転車で走っている途中にN氏が『Sol y Lluvia(ソル・イ・ジュビア)』というアーティストの数日後にやるライブのポスターを見つけて、やっぱり見たいからと言うので、後日わざわざバスに乗ってその街にもどり観に行った。チリのバンドで、アコースティックで南米らしい雰囲気と情熱を感じさせてくれた。お客さんが一緒に歌う姿は、会場全体がどこか祈るような雰囲気で、私も胸が熱くなった。派手さはないけど純朴で真っ直ぐだった。今改めて検索したら『平和、抑圧、社会的不平等、そしてアウグスト・ピノチェト率いる軍事独裁政権への反対を歌っています。彼らはメディアやレコード業界とは基本的に距離を置いています。反体制派と関係のある場所で演奏するようになった。(ウィキペディアより引用)』当時N氏は説明してくれただろうけど、すっかり忘れてしまっていたが、納得できる。

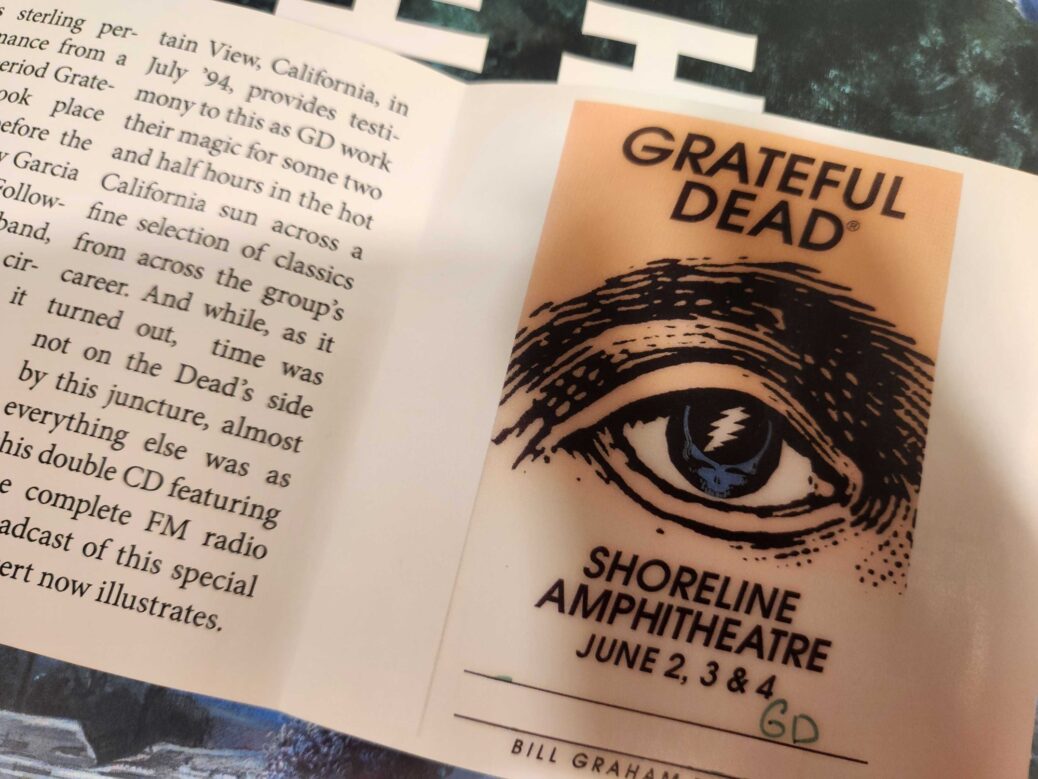

『グレートフル・デッド』のライブを観にサンフランシスコに!

海外でのライブ話で言うと、この旅より数年前、私が妊娠中でお腹が大きい時にN氏と2人で『グレートフル・デッド』のライブを観るためにサンフランシスコに行った。チケットが出発日までに届かず、現地でチケットをもらったりしたのが懐かしい。まだジェリー・ガルシアが健在の時だ(翌年1995年に亡くなった)。ヒッピーだらけかと思いきや、爽やかな2つとんがりの白いステージ天幕の会場と青い空、ビジネスマンらしい人も目立ち、この街の音楽なんだとしみじみと感じたものだ。エレベーターを降りる時、映画で見るようなレディファーストをしてもらったのもこの時が初めてだった。

Whole Foods Marketに溢れるオーガニック食材

また、創業間もなかったWhole Foods Marketにも行った。オーガニックやエコロジーといったコンセプトで単身時代にそれぞれ働いてきた私たちは、巨大なスーパーマーケットにあるたくさんのオーガニックの食材が、当たり前に買われていくのを見て衝撃を受けた。帰国後、店内写真を撮って小さなアルバムを作って見てもらった。そんな思い出のWhole Foods MarketがAMAZONに買収されたと聞いたときは時代の移り変わりを感じたものだ。

そうして私のフェスティバルライフが本格化していった

さて、話を戻して、チリから帰ってきて思ったこと。どの国に行っても、食事を作る人と食べる人、トイレ、洗濯、眠るという暮らしがあった。他にも海外旅行をしたことがあるが、どの国にいっても基本は一緒だと実感したら、外よりも内(日本)を興味をもって見て感じるようになった。国ごとの自然や食を楽しむのは別だけど。それに、戻ってきたらすぐ、フリーマーケット楽市楽座の開催が待っており、7月には苗場でのフジロックの運営に参加した。開催前のAVALON FIELDは、開拓前の荒野といった雰囲気で、私が息子を近くで遊ばせながら、家の大鍋をもっていって、スタッフのまかないのために料理をしたのが懐かしい。開拓者の気持ちは分からないけど、ここで何かが始まっていくんだ・・自分たちが始めるんだ・・という気持ちを、みんな持っていたと思う。

そうして忙しい毎日がはじまった。こんな日々が30年も続くなんて考えたこともなかったけど。

この旅で、旅も結局暮らしなのだと分かった。逆に言えば、暮らしも旅のようなものだと私は思う。あなたの旅は、どうだったろうか?

次回は『みんなで代々木公園に行こう!』に、つづく。